宮沢賢治『銀河鉄道の夜 』について 、概要・あらすじをまとめ、作品解釈や探求を深めながら、自作のイラストで世界観を紹介しています。

概要×あらすじ

『銀河鉄道の夜 』とは

星空を走る不思議な鉄道に乗った少年ジョバンニと友人カムパネルラの旅を描いた物語です。幻想的な風景や哲学的な問いかけを通して、「幸福とは何か」「本当の優しさとは何か」といったテーマを考えさせられる作品です。ジャンルは童話ですが、大人にも深い感動を与える文学として広く読まれています。

あらすじ

父親は漁に出たまま戻らず、母親は病に伏している。そんな少年ジョバンニは、子どもながらに働きながらも、学校では友人からからかわれ、孤立した存在です。けれども、ただ一人カムパネルラだけは彼に優しい。

ある夜、ケンタウルス祭の美しい光景を眺めていると、不思議な声が響きました。

――「銀河ステーション、銀河ステーション」

目の前がまばゆく輝き、気づくとジョバンニは星々を駆け巡る銀河鉄道に乗っていました。隣にはカムパネルラもいて…。ふたりの幻想的な銀河鉄道の旅が始まります。

死と救済、そして祈りの響きが作品全体のテーマを支えていると感じられます。

📚 原文は青空文庫で全文公開中

探求×引用文×着想イラスト

午后の授業

天の川の描写

その一つ一つの小さな星はみんなその川の砂や砂利の粒にあたるわけです。中略 つまりその星はみな、乳のなかにまるで細かにうかんでいる脂油の球にもあたるのです。

宮沢賢治は天の川を「川」として、また「乳の流れ」として描きました。星々を乳に浮かぶ油の粒にたとえる表現は、科学と詩が融合しています。

脂油の球…油が玉状になって水面に浮き上がっているもの

活版所

中にはまだ昼なのに電燈がついてたくさんの輪転器がばたりばたりとまわり、きれで頭をしばったりラムプシェードをかけたりした人たちが、何か歌うように読んだり数えたりしながらたくさん働いて居おりました。

輪転器 …新聞印刷機。円筒状の印刷版の間に巻取り紙を通して印刷するもの。

ラムプシェード…照明器具(ランプやライト)に取り付けられる笠(かさ)のような部品のこと

賢治の時代、輪転機は「現代文明の象徴」であり、大量の情報が人々に行き渡る革新的技術でした。作中にあえて登場させることで、幻想的な物語に“現実の文明”の影を刻んだのかも?

アニメでは、ジョバンニが活字をひとつひとつ選んでいく姿が見られ、作品への解像度が高まります。

ケンタウル祭の夜

「ケンタウルス、露をふらせ。」

星が降るようにたくさんの輝きがこの地に振りますように、という祈り?

ケンタウルス…ギリシャ神話の半人半馬の怪物であり、春の南の空を彩る大きな星座。α星リギル・ケンタウルス、β星ハダルは南十字星を探す目印となります。

露…大気中の水蒸気が冷えて、物の面に水滴になってついたもの。

天気輪の柱

ジョバンニは、頂の天気輪の柱の下に来て、どかどかするからだを、つめたい草に投げました。

天気輪の柱とは?【考察】

ジョバンニが見上げる「天気輪の柱」は、東北地方の民間信仰である「お天気柱」に由来する可能性があります。(原子朗 『宮沢賢治語彙辞典』)

・別名「地蔵車」「菩提車」

・墓地や村境に設置され、農作の豊穣や死者の供養を祈る宗教的設備

・柱に取り付けられた輪を回して願いをかける

👉つまり「天気輪の柱=死者と交わる境界」という象徴。ジョバンニがそこに立っていたからこそ、銀河鉄道へ導かれたとも考えられます。

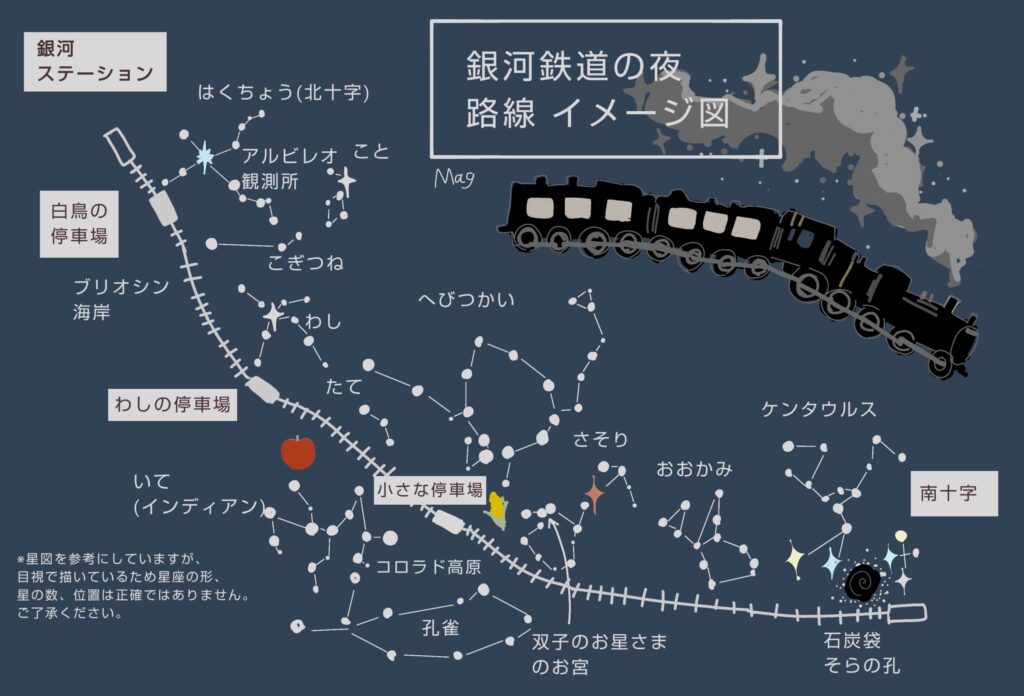

銀河ステーション 路線図【図解】

▲宮沢賢治『銀河鉄道の夜』に登場する駅を、オリジナルで路線図としてデザインしたイメージイラストです。プリオシン海岸や天気輪の柱、サウザンクロスなど、物語の象徴的な場所を地図風に配置しています。

するとどこかで、ふしぎな声が、銀河ステーション、銀河ステーションと云いう声がしたと思うといきなり眼の前が、ぱっと明るくなって、まるで億万の蛍烏賊(ほたるいか)の火を一ぺんに化石させて、そら中に沈めたという工合、またダイアモンド会社で、ねだんがやすくならないために、わざと穫れないふりをして、かくして置いた金剛石を、誰れかがいきなりひっくりかえして、ばら撒いたという風に、眼の前がさあっと明るくなって、ジョバンニは、思わず何べんも眼を擦こすってしまいました。

黒曜石の地図…銀河ステーション(始発?)で貰える地図 欲しい

北十字とプリオシン海岸【イラスト】

「もうじき白鳥の停車場だねえ。」

「ああ、十一時かっきりには着くんだよ。」

白鳥の停車場

・河原の中には砂ではなく水晶、中で小さな日が燃えている

・プリオシン海岸で化石を掘る学者たち

「化石」とは、過去の生命の痕跡を未来に残そうとする営み。ジョバンニとカムパネルラの旅も、命の証を記憶に刻む行為だと読み取れます。

鳥を捕る人

鳥を捕る人が意味するもの

2人が出会う、鳥捕り。この美しい銀河鉄道の夜の世界でも、命を奪い、食べるという行為が描かれます。

すると鷺は、蛍のように、袋の中でしばらく、青くぺかぺか光ったり消えたりしていましたが、おしまいとうとう、みんなぼんやり白くなって、眼をつぶるのでした。

全体を通していまいちこの存在を読み取ることができなかったので、調べたところ、

「鳥を捕る人」は「こぎつね座」の化身

鳥捕りの正体は、はくちょう座の下の「小ぎつね座」「小ぎつね」座に隠された後藤野の「狐だて」のメッセージ(米地 文夫 ハーナムキヤ景観研究所 )とのこと。

狐であるならば、チョコレートのくだりや移動の速さも納得。二人は“狐に化かされた”のかもしれません。 確かに、絵付き星図をよく見ると、鳥を咥えているきつねの姿が。わしの停車場で消えるのも、わしには勝てないから?

ジョバンニの切符🎫

「もうここらは白鳥区のおしまいです。ごらんなさい。あれが名高いアルビレオの観測所です。」 中略 眼もさめるような、青宝玉(サファイア)と黄玉(トパース)の大きな二つのすきとおった球が、輪になってしずかにくるくるとまわっていました。

アルビレオ …はくちょう座にある二重星で、美しい色の対比から「天上の宝石」とも称される星です。特に、オレンジ色と青色の星が並ぶ様子が有名

「何だか苹果の匂いがする。僕いま苹果のこと考えたためだろうか。」カムパネルラが不思議そうにあたりを見まわしました

作中におけるりんごとは?🍎

物語の中で、たびたび登場する「りんご」。 宮沢賢治にとっては非常に重要な象徴であり、解釈の幅が大きいモチーフです。

ここで強く紹介したいのが、アニメ『輪るピングドラム』。

この作品は『銀河鉄道の夜』から大きな影響を受けており、登場人物の名前もオマージュになっています。

昌馬(ジョウマー)=ジョバンニ、冠葉(カンバ)=カムパネルラ、陽毬(ひまり)=ザネリ

性格は異なるものの、冠葉が陽毬を命を懸けて救おうとする点など、物語の核には「銀河鉄道の夜」と共通するテーマが見えてきます。

そして、この『輪るピングドラム』の中でも りんごは最重要アイテム として登場します。

作中でこのような会話があります。

「りんご は宇宙そのものなんだよ。」

「りんご は愛による死を自ら選択した者へのご褒美」

りんごと星座 ― へびつかい座の象徴🐍【考察】

『銀河鉄道の夜』における「りんご」が登場するのは、へびつかい座の近く。

本来、りんごは聖書において「蛇にそそのかされて人間が口にした原罪の果実」とされています。

しかし、へびつかい座はギリシャ神話に登場する医神アスクレピオスに由来しています。

アスクレピオスは死者を生き返らせる力を持ち、ゼウスの怒りに触れ、雷で討たれて星座になったと伝えられます。

つまり、へびつかいから差し出されるりんごは――

「人をもう生き返らせることはできないが、それでも“救済の象徴”として与えられる果実」

であるとも考えられます。

神様からのご褒美【解釈】

銀河鉄道とは、愛による死を自ら選んだ者へのご褒美なのだと思います。

ジョバンニはまだ生きているけれど、偶然(天気輪のそばに立っていたこと)と、自己犠牲の精神を持つ者として、神様とカムパネルラに選ばれたのかも。

最後にカムパネルラがジョバンニと話したかったと願ったのかもしれません。

南十字に至るまで ― オオカミ座の意味【考察】

銀河鉄道の旅の途中、南十字星に至るまでに登場する「オオカミ座」。

しかし、物語の中では、ここに関する詳細な説明やエピソードはほとんど描かれていません。

気になったので調べてみると、Wikipediaには次のような記述がありました。

現在のオオカミ座に当たる星々は、古代ギリシャでは「野獣(テーリオン Θηρίον, Therion)」という不特定の野生動物を指す言葉で呼ばれ、ケンタウロス座の一部として扱われていた。

紀元前3世紀後半の天文学者エラトステネースも著書『カタステリスモイ』の中で、

「ケンタウロスはいけにえを捧げるかのように、野獣を祭壇に向けて掴んでいる」

と記している。

犠牲としての「野獣」【イラスト】

この記述を踏まえると、ケンタウロスがつかんでいる「野獣(オオカミ座)」は、ただの動物ではなく 犠牲(いけにえ)=愛による死を選んだ者たち

つまり、ケンタウロスに捧げられる犠牲(=愛による死を選んだ魂)を経由する

・その先に南十字星(=天国、救済の象徴)がある

・犠牲を通過した先にのみ、南十字という光の象徴が待っている。

「カムパネルラ、また僕たち二人きりになったねえ、どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのさそりのようにほんとうにみんなの幸いのためならば僕のからだなんか百ぺん灼やいてもかまわない。」

「うん。僕だってそうだ。」カムパネルラの眼にはきれいな涙がうかんでいました。

「けれどもほんとうのさいわいは一体何だろう。」ジョバンニが云いました。

「僕わからない。」カムパネルラがぼんやり云いました。

「ハルレヤハルレヤ。」

明るくたのしくみんなの声はひびきみんなはそのそらの遠くからつめたいそらの遠くからすきとおった何とも云えずさわやかなラッパの声をききました。

そしてたくさんのシグナルや電燈の灯のなかを汽車はだんだんゆるやかになりとうとう十字架のちょうどま向いに行ってすっかりとまりました。

読後の変化×学び×まとめ

銀河鉄道の夜は、宝石箱のような煌めき、命や祈りが散りばめられた物語です。

読むほどに、新しい発見と学びがある。まさに“読む人の心を映す鏡”のような作品です。

コメント