中島敦 『文字禍 』について 、概要・あらすじをまとめ、作品解釈や探求を深めながら、自作のイラストで世界観を紹介しています。 物語の要約も含まれているため、作品をすべて読む時間がない方にもおすすめの記事です。

概要×あらすじ

『文字禍 』とは

掌篇小説、1942年(昭和17年)刊行。デビュー作の一つとして雑誌『文學界』2月号に「古譚」の一篇として掲載された後、文藝春秋新社『光と風と夢』(同年7月刊)に収録されました 。

あらすじ

図書館で夜な夜な話し声が聞こえる。博士はその正体は文字の精霊なのではないかと思い、書物を読み込ました。

すると、文字はただの線の交錯としてしか見えなくなり、ついには世界そのものすら意味を失い…。

📚 原文は青空文庫で全文公開中

探求×引用文×着想イラスト

バビロニア神話に登場する悪霊たち

夜、闇やみの中を跳梁するリル、その雌のリリツ、疫病をふり撒くナムタル、死者の霊エティンム、誘拐者ラバス等など、数知れぬ悪霊共がアッシリヤの空に充ち満ちている。

リル・リリツ

シュメール神話に登場する悪霊で、夜・荒野・風・病・性(淫夢や夜這い)など、あらゆる災厄をもたらす存在として恐れられていました。特に出産や乳児への加害が多く語られ、護符や呪文による防御が一般的でした。

ナムタル

冥府の女神エレキシュガルに仕える存在。地上に疫病を広め、人々に死をもたらす恐ろしい悪霊として伝わります。

エティンム

埋葬されず、さまよい続ける死者の霊。生者に憑依したり、病気を運んだり、まるで吸血鬼のように生命力を奪う存在とされています。

ラバス

出典元を明らかにすることはできませんでした。内容的にはバビロニア神話の魔女神ラマシュトゥと似ていると思われます。出産中の母親や授乳期の子どもを脅かし、子を誘拐すると恐れられた魔神です。

ゲーム好きの方にはおなじみだと思いますが、バビロニア神話といえばFGO!

ギルガメッシュ王、そして推しのエレシュキガルちゃん……どちらもお迎えしております。

アシュル・バニ・アパル王と世界最古の図書館

その頃ころ――というのは、アシュル・バニ・アパル大王の治世第二十年目の頃だが――ニネヴェの宮廷に妙な噂があった。毎夜、図書館の闇の中で、ひそひそと怪しい話し声がするという。

(中略)星占や羊肝卜(ようかんぼく)で空しく探索した後、これはどうしても書物共あるいは文字共の話し声と考えるより外はなくなった。ただ、文字の霊(というものが在るとして)とはいかなる性質をもつものか、それが皆目判らない。アシュル・バニ・アパル大王は巨眼縮髪の老博士ナブ・アヘ・エリバを召めして、この未知の精霊についての研究を命じたもうた。

アシュル・バニ・アパル王と世界最古の図書館は実在する

!古代メソポタミア地方にあったアッシリア帝国の最後の有力な王、アッシュルバニパルにちなんでこの名前で呼ばれている文書のコレクションで、様々な言語で書かれた紀元前7世紀のあらゆる種類の文書が記された粘土板と断片は、計30,000点以上に及ぶ。この中には、有名な『ギルガメシュ叙事詩』が含まれている(Wikipediaより)

羊肝卜:古代メソポタミアで行われていた占いの一種です。生贄として捧げた動物――主に羊や鶏の内臓、とりわけ肝臓を観察し、その形や色の変化をもとに神々の意志を読み取る儀式でした。肝臓の特定の部位が腫れていたり、変色している場合、それは神からの警告や指示として解釈されたのです。( https://kietashigoto.com/haruspex/ より)

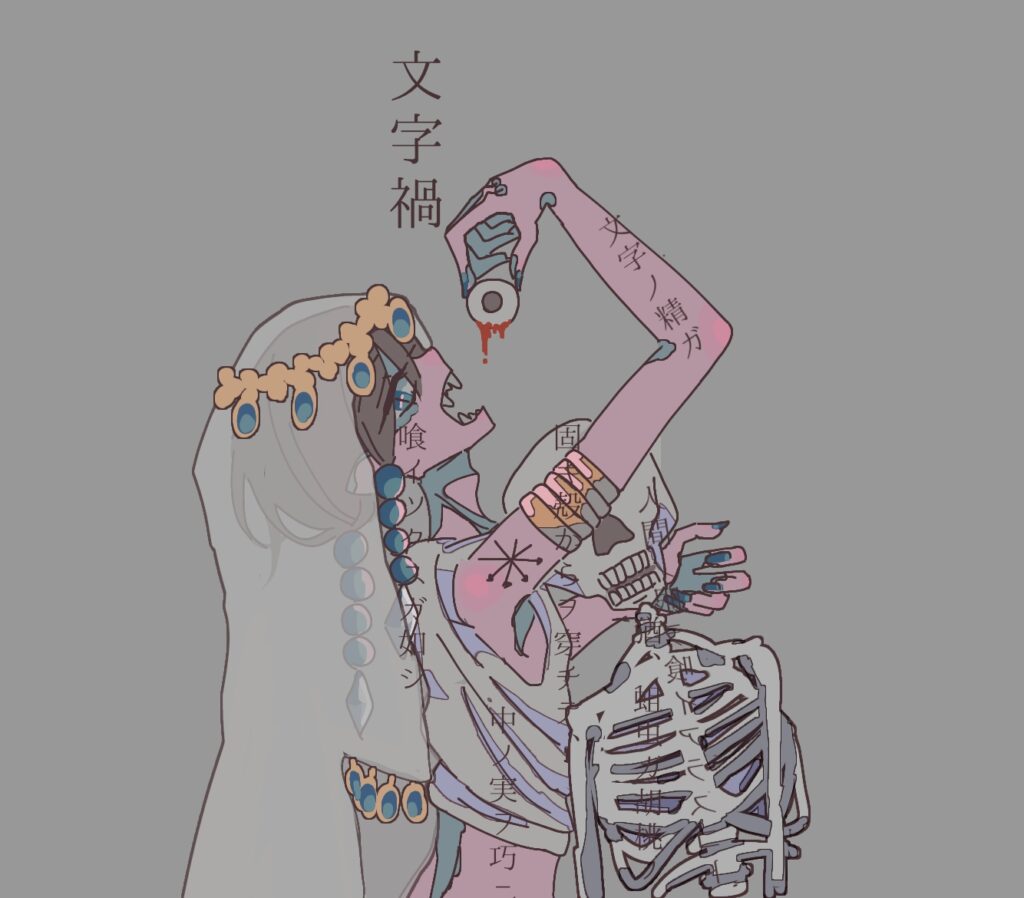

ゲシュタルト崩壊に似た現象?文字の精霊がもたらす影響【イラスト】

その中に、おかしな事が起った。一つの文字を長く見詰めている中に、いつしかその文字が解体して、意味の無い一つ一つの線の交錯としか見えなくなって来る。

単なる線の集りが、なぜ、そういう音とそういう意味とを有つことが出来るのか、どうしても解らなくなって来る。

文字を覚えてから急に蝨を捕とるのが下手になった者、眼に埃が余計はいるようになった者、今まで良く見えた空の鷲の姿が見えなくなった者、空の色が以前ほど碧くなくなったという者などが、圧倒的に多い

この感覚には覚えが…。おなじみ?「ゲシュタルト崩壊」

合っているはずの漢字が、なぜか違って見える。「この字、こんな形だったっけ?」と脳が混乱するあの感覚。

文字を覚えることで知識は増えるけれど、その反面、視覚が鈍ったり、世界が少し色あせて見える…。それを「精霊の仕業」と考えた人々の気持ちも、なんとなく分かる気がします。

文字の精霊がもたらす退化――記憶力低下と人間の弱体化【イラスト】

「文字ノ精ガ人間ノ眼ヲ喰くイアラスコト、猶、蛆虫ガ胡桃ノ固キ殻ヲ穿チテ、中ノ実ヲ巧ニ喰イツクスガ如ごとシ」と、ナブ・アヘ・エリバは、新しい粘土の備忘録にしるした。

近頃人々は物憶ものおぼえが悪くなった。これも文字の精の悪戯である。人々は、もはや、書きとめておかなければ、何一つ憶えることが出来ない。着物を着るようになって、人間の皮膚ひふが弱く醜くなった。乗物が発明されて、人間の脚が弱く醜くなった。文字が普及して、人々の頭は、もはや、働かなくなったのである。

便利さを追い求める時代。悲しいことに、現代でも私たちの身体も心も、少しずつ弱くなっているであろう。教師であり小説家である中島敦が、こうした物語を書いたというのは、皮肉めいていて興味深く感じます。

文字が歴史を作る――記録されなかった出来事は消える歴史とは何か?

歴史とは、昔、在った事柄をいうのであろうか? それとも、粘土板の文字をいうのであろうか? (中略)

文字の精共が、一度ある事柄を捉えて、これを己の姿で現すとなると、その事柄はもはや、不滅の生命を得るのじゃ。反対に、文字の精の力ある手に触れなかったものは、いかなるものも、その存在を失わねばならぬ。太古以来のアヌ・エンリルの書に書上げられていない星は、なにゆえに存在せぬか? それは、彼等がアヌ・エンリルの書に文字として載のせられなかったからじゃ。 と

歴史とは、常に誰かの手によって取捨選択されてきたもの。

文字の力とは、まさに恐ろしいものです。

「ペンは剣よりも強し」とはよく言いますが、記されなかった歴史は、この世界に存在しないも同然かもしれません。

文字の精霊の復讐

数日後ニネヴェ・アルベラの地方を襲った大地震の時、博士は、たまたま自家の書庫の中にいた。彼の家は古かったので、壁が崩れ書架が倒れた。夥しい書籍が――数百枚の重い粘土板が、文字共の凄まじい呪いの声と共にこの讒謗者の上に落ちかかり、彼は無慙にも圧死した。

どうして博士は殺されたのか?【考察】

博士は文字を真摯に研究し、文字の精霊を讃え、危機感を覚えてその結果を報告しました。それにもかかわらず、彼は「讒謗者」とされ、命を落とすことになりました。

「えっ、王に却下されるだけじゃないの? そこまでするの!?と驚きました。

文字を学ぶのをやめるな!という単純な怒り

文字の精霊は悪霊なので短気であり、学ぶのをやめようとしている人間は呪う

文字の精霊について報告したことが歴史に残ることへの怒り

粘土板や書物に残された報告は、文字の精霊にとって都合の悪い内容だったため、秩序を乱す行為として怒りを買ったのかもしれません。

作者の意図

中島敦の生い立ちをWikipedia先生で見ていたところ、こんな記述が。

そうした学業の優秀さや活発さと並行し、小学4年のときから始まった世界の無意味さの感覚につながる「存在の不確かさ」という不安も多感な中学時代からつきまとうようになり、「字」という存在や自分の父親という1人の男の存在など、周囲の事物のその必然性・偶然性について思い巡らすことも多かった。

丁度、字というものは、ヘンだと思い始めると、――その字を一部分一部分に分解しながら、一体此の字はこれで正しいのかと考え出すと、次第にそれが怪しくなって来て、段々と、其の必然性が失われて行くと感じられるように、彼の周囲のものは気を付けて見れば見る程、不確かな存在に思われてならなかった。

— 中島敦「狼疾記」

想像ですが、この作品は作者自身の想いをぶつけたもののように感じます。

「自分の存在とは何か」「もし世界が滅亡するなら、生きている意味はあるのか」――そんな果てしない虚無感の中でも、なお文字として残したいという欲望があり、そこに終わらない葛藤があるのではないでしょうか。最後に博士が死んでしまうのは、作者が自分自身を投影しているからかもしれません。

文字に執着する自分は、やがて文字によって滅ぼされる。

それが恐怖なのか、それとも希望なのか――的外れかもしれませんが、私はそのように解釈しました。

読後の変化×学び×まとめ

知識の力を尊重しつつも、その怖さや畏敬の念を強く感じるようになりました。学ぶことの喜びと同時に、慎重さや謙虚さも必要だと実感します。文字の精霊のことにはあえて触れずに、これからも学び続けたいと思います。

コメント