泉鏡花の『高野聖 』を題材に、物語の要約をイラスト化し、概要やあらすじ、印象的な引用文をたどりながら、作品解釈や考察を深めています。自作イラストで世界観を表現しているため、読むだけでなく“見る”楽しさも味わえる内容です。作品をすべて読む時間がない方にもおすすめの記事です。

概要×あらすじ×要約イラスト

『高野聖』とは

泉鏡花(いずみきょうか)による幻想文学の代表作『高野聖(こうやひじり)』は、1895年(明治28年)に発表された短編小説です。ジャンルとしては怪奇譚・幻想文学に分類されますが、単なる怪談ではなく、信仰・性・自然と人間の境界を描いた哲学的物語でもあります。

高野山の僧が旅の途中で語る不思議な体験談という形式をとり、鏡花らしい耽美と幽玄、そして倫理的葛藤が交錯します。

📚 原文は青空文庫で全文公開中

主要登場人物 一覧

僧(高野聖):理性と信仰の象徴。自然と欲のはざまで揺れる。

女: 山中の屋敷に住む謎めいた美女。救済者であり、誘惑者でもある。

語り手:僧の体験を聞く者。読者の視点に近い存在。

薬売り:山道で僧と出会う商人。性格が悪い。

白痴:純粋無垢の象徴。女との対比で「善悪を超えた存在」を映す鏡。

親仁:女の過去を語り、僧に注意を促してくれる。

要約イラスト

探求×引用文×着想イラスト

「都の話を聞く女」──神秘と人間性のあわい 【解釈・考察】

私は癖として都の話を聞くのが病でございます、口に蓋をしておいでなさいましても無理やりに聞こうといたしますが、あなた忘れてもその時聞かして下さいますな、ようござんすかい、私は無理にお尋ね申します、あなたはどうしてもお話しなさいませぬ、それを是非にと申しましても断っておっしゃらないようにきっと念を入れておきますよ。

女の言葉は、単なる好奇心ではないように感じます。

都の話を聞くという行為=“俗なるもの”への憧れと同時に、“神秘”の自己崩壊山という聖域に生きる女が、都(=俗世)を夢見ることは、仏教的にいえば「煩悩」への目覚めであり、同時に「人間としての哀しみ」

彼女は“聖”と“俗”を併せ持つ存在、ということでしょうか。

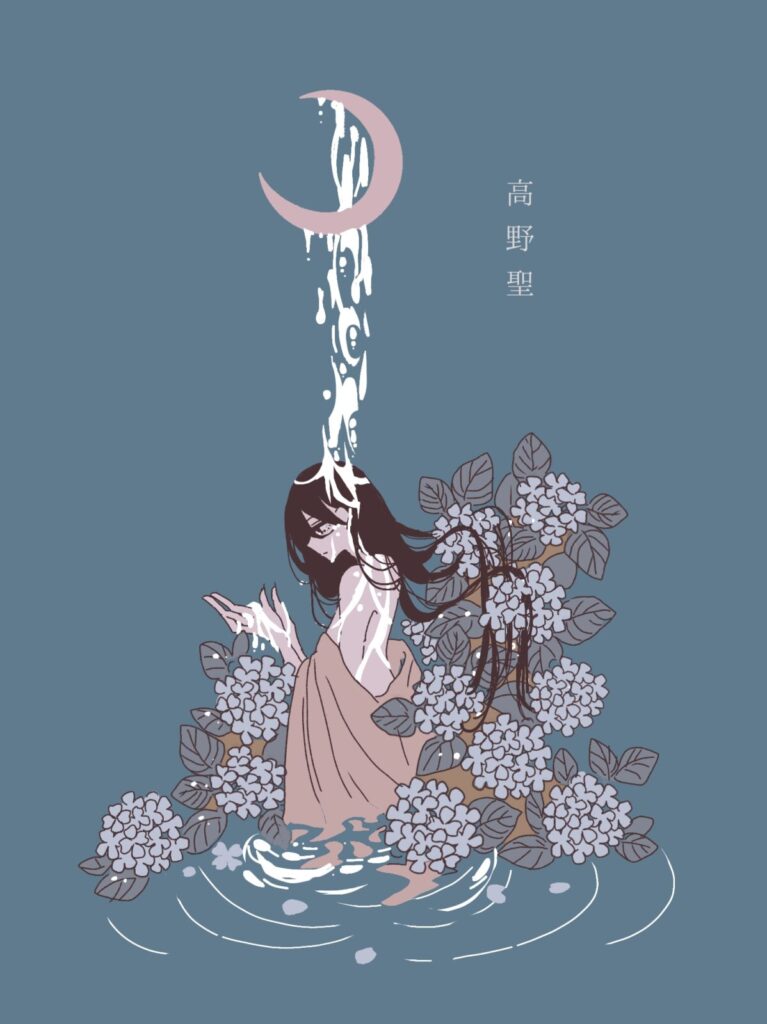

背中を流してくれる女【イラスト】

それから両方の肩から、背、横腹、臀、さらさら水をかけてはさすってくれる。

それがさ、骨に通って冷たいかというとそうではなかった。

暑い時分じゃが、理窟をいうとこうではあるまい、私の血が沸いたせいか、婦人の温気か、手で洗ってくれる水がいい工合に身に染みる、もっとも質の佳い水は柔かじゃそうな。

その心地の得もいわれなさで、眠気がさしたでもあるまいが、うとうとする様子で、疵の痛みがなくなって気が遠くなって、ひたと附ついている婦人の身体で、私は花びらの中へ包まれたような工合。

「今夜はお客様があるよ」──魑魅魍魎の来訪【解釈・考察 】

(今夜はお客様があるよ。)と叫んだ。

(お客様があるじゃないか。)

としばらく経って二度目のははっきりと清しい声。

極めて低声で、

(お客様があるよ。)といって寝返る音がした、更に寝返る音がした。

戸の外のものの気勢は動揺を造るがごとく、ぐらぐらと家が揺いた。

この「お客様」とは、次の三通りに解釈できます。

・今夜はお客様(僧)がいるから、今日は来ないでおくれ (=異界の者たちへの言葉)

・今夜はお客様(僧)がいるから、そちらを食べてくれ(=僧を試す夜)

・今夜はお客様( 魑魅魍魎 )が来るから、気を付けて(=僧への注意喚起)

魑魅魍魎と会話しているようなので、お客様が僧ということでしょうか?人と魔の境界に立つ女は、この世とあの世をつなぐ媒介者のようにも思えます。

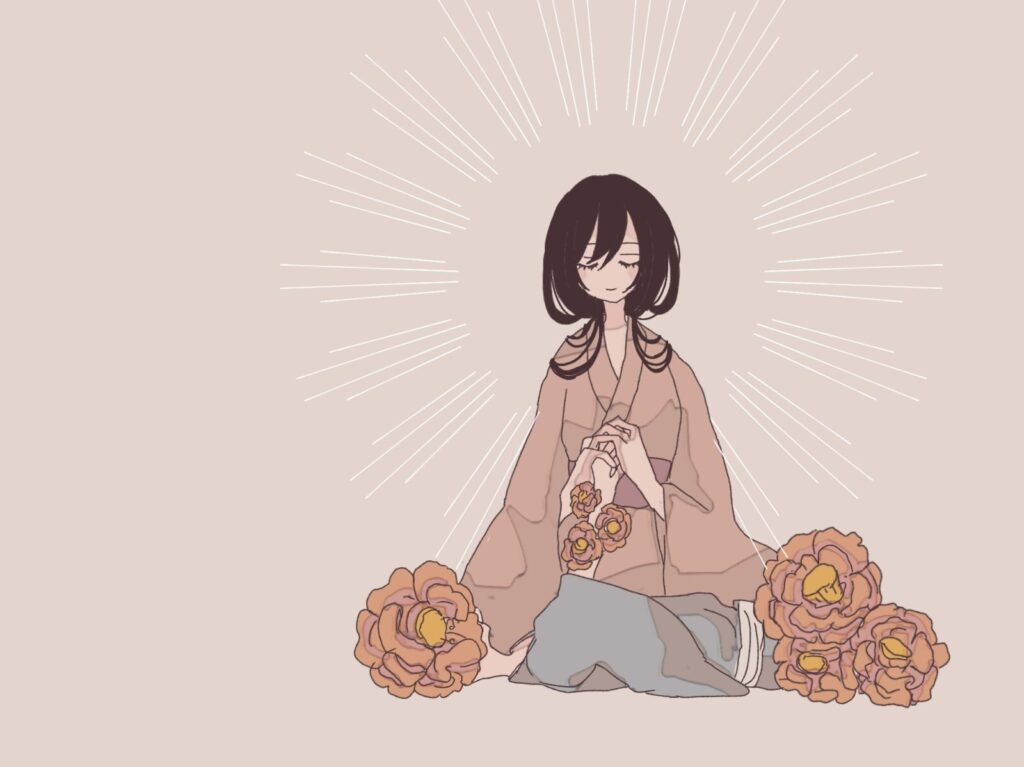

「癒しの手」──病を撫でて治す女の正体とは? 【イラスト】

信心渇仰の善男善女? 病男病女が我も我もと詰め懸ける。

それというのが、はじまりはかの嬢様が、それ、馴染の病人には毎日顔を合せるところから愛想の一つも、あなたお手が痛みますかい、どんなでございます、といって手先へ柔かな掌が障ると第一番に次作兄いという若いのの(りょうまちす)が全快、(中略)

娘が来て背中へぴったりと胸をあてて肩を押えていると、我慢が出来るといったようなわけであったそうな。

彼女は“魔”でありながら、“慈悲”の化身でもあります。

病を癒し、人を惑わす――慈悲と無慈悲。その相反している二面性が、人間の根源的恐怖と魅了を生むのでしょう。

「雪中をゆく聖」──悟りへの道 【解釈・考察 】

高野聖

はこのことについて、あえて別に註

して教

を与

えはしなかったが、翌朝袂

を分って、雪中山越

にかかるのを、名残惜

しく見送ると、ちらちらと雪の降るなかを次第

に高く坂道を上

る聖の姿、あたかも雲に駕

して行くように見えたのである。

僧は自らの意思で、女の誘惑に打ち勝ったわけではありません。

彼を現実へと引き戻したのは、動物たちの乱入や、親仁(おやじ)の忠告といった外的な出来事でした。

では、なぜ最後に「雲に駕(が)して行くように見えた」のでしょうか。

彼が女の屋敷で体験した一連の出来事は、すべて外からの力によって僧が俗世から切り離されていく過程と見ることができます。

僧自身の信仰心だけでは抗えなかったものが、自然(動物)と理性(親仁)と偶然の働きによって、結果的に救われたのです。

仏教的に言えば、これは「縁起(えんぎ)」の働きによるもの。

自力ではなく、他力によってもたらされた救いに近い構造だといえます。

そして性格の悪い薬売りをわざと見捨てるようで心苦しく感じた、その情けの心や、助けようとした行動力によって、結果的に僧自身も助けを得たのではないかと感じます。つまり僧は、自ら悟りを得て天に昇ったのではなく、人間としての素朴な情け・誠実さ、自然と“縁”の力によって、俗と聖のあわいへと運ばれていったのではないでしょうか。

「白痴」という存在──無垢と理性の対照 【解釈・考察 】

この白痴の青年は、幼いころは賢く利口な子でした。

足に大きな腫れ物ができ、女の父である医者にかかったが、手術の失敗によって足を失うことになりました。

つまり、彼は後天的に白痴となったと考えられます。では、なぜ女は彼を治せなかったのでしょうか。

想像ですが、女がこの男の子をかわいく思い、治すことで手放すよりも、治さないことで自分に依存させたいという無意識の欲望に囚われたから。その結果、彼女は“治す力”の代わりに、少年の理性を奪ったのではないでしょうか。

仰向けに寝ない理由──恐怖と信仰の境 【解釈・考察 】

旅僧

はそういって、握拳

を両方枕

に乗せ、それで額を支えながら俯向

いた。

僧が決して仰向けに寝ない理由は、

・「心の隙」を生む姿勢だから

・魑魅魍魎に襲われる恐れがあるため

・心を守るための日ごろの習慣

山での出来事がきっかけなのか、それとも僧自身の癖なのか――その点は作中で明言されていません。

ただし、うつ伏せで寝るという描写はかなり印象的であり、もしそれが前者(山での出来事)に由来するのだとすれば、

僧が語ったあの体験こそが、彼をしてうつ伏せで眠る習慣を身につけさせた原因だったのではないかと推測できます。

言の葉集め

物語の中で、心に残った素敵な言葉を集めています。

| 序開 | きっかけ |

| 南無三宝 | 仏教の祈りの言葉。「ああ、仏様助けて!」という恐怖の叫び。 |

| 月鼈雲泥(げっべつうんでい) | 月とすっぽん、雲と大地のように、二つのものの間に存在する非常に大きな違いや隔たりがあることをたとえる言葉 |

| 九十九折(つづらおり) | ツヅラフジのつるのように幾つにも折れ曲がっている山路。 |

読後の変化×学び(教訓)×まとめ

それは、人間の中に潜む“聖と魔”の物語であり、現代に生きる私たちにも「精神の鍛錬」という問いを投げかけてきます。

コメント